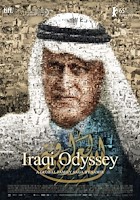

Iraqi Odyssey

Samir, Schweiz, Deutschland, Irak, 2015o

Bomben, kaputte Städte, wütende bärtige Männer, verschleierte schluchzende Frauen: der Irak von heute. Dagegen stehen Bilder der 50er und 60er Jahre: Filme mit frivoler Musik, westlich gekleidete Frauen die studieren, elegant gekleidete Männer in Baghdad, einer modernen Stadt. Wie konnte es soweit kommen? Der im Irak geborene Schweizer Regisseur Samir erzählt die Geschichte seiner Familie, die über fast alle Kontinente verstreut ist und stellvertretend steht für das Schicksal des irakischen Mittelstandes seit mehreren Generationen.

Samir legt Schicht über Schicht in diesem so persönlichen wie staunenswerten Dokumentarfilm über Iraker in der Diaspora, die von kommunistischem Engagement erzählen, von Flucht und Folter und dem Terror des Baath-Regimes. Es ist ein Erinnerungsbild, in dem sich die Dokumente in sympathisch gebastelter 3-D-Technik zwei- und dreifach überlagern und eingefärbt werden von Samirs Kommentar. Manchmal wäre man nicht unfroh, er würde auf die Seite gehen, damit man den Film sehen kann, und überhaupt ist es paradox, wie Samir noch in seiner Ungeduld weitschweifig werden kann. Aber immer wieder zieht er verblüffende Linien zwischen Land und Leuten und weitet sein Familienalbum zu einem packenden Stück Kultur- und Zeitgeschichte.

Pascal BlumRegisseur Samir lässt seine ziemlich großartige Verwandtschaft zu Wort kommen. Sein Film ist politische Chronik und Porträt einer außergewöhnlichen und doch wieder modellhaften Familie, ein gemischter Clan aus Sunniten und Schiiten, der stellvertretend für ein ganzes Volk das bewegte, oft tragische Schicksal seines Landes durchlebt. Am Ende ist die Familie in alle Winde zerstreut. "Iraqi Odyssey" bietet Einsichten über Fluchtursachen und Rückkehrbereitschaft von Flüchtlingen: Alle Interviewpartner hängen leidenschaftlich an ihrer Heimat. Der Irak mag gerade nicht sehr stabil aussehen - die Iraker aber sind unzerstörbar.

Sonja ZekriGalerieo